[點晴永久免費OA]IPv4 地址耗盡,回收 E 類空間是否有意義?

當前位置:點晴教程→點晴OA辦公管理信息系統

→『 經驗分享&問題答疑 』

IPv4 地址空間分為 A、B、C、D 和 E 類,其中 E 類地址空間(240.0.0.0 至 255.255.255.255)最初是為實驗和研究目的保留的,并沒有分配給公共互聯網使用。隨著 IPv4 地址耗盡問題的加劇,回收和重新分配 E 類地址空間是否還有意義?本文作者進行了深入的分享。 原文鏈接:https://blog.benjojo.co.uk/post/class-e-addresses-in-the-real-world 作者 | Ben Cox 責編 | 夏萌 譯者 | 彎月 出品 | CSDN(ID:CSDNnews) 自從IPv4地址塊的供應耗盡以來,市場發生了許多有趣的變化,主要是獲取或租賃IPv4地址塊的成本。由于IPv4尋址的需求并沒有發生太大變化,價格上漲了,因此AWS、Hetzner、OVH等提供商以前將IPv4的成本納入了產品定價中,現在則單獨收費。 對于一些人來說,這筆支出很小,但如果你在2016年分配到了一個地址塊,那么你將得到4個/24(當今互聯網構建于BGP技術上,可以合理路由的最小單位是/24),然而,如果你的業務建立于2000年前后,則一個地址塊可以輕松獲得256個/24。 目前這些地址塊的出售價格為:每個/24大約為1萬美元。 然而,對于一些網絡公司來說,這種價格的變化對業務成本的影響是災難性的,一些行業以前習慣于為每個用戶分配一個IPv4地址(或更多),如今卻發現這種模式是不可持續的,而且除了部署運營商級NAT之外,他們別無選擇。 如果說我們仍有相當于524288個/24的IPv4未被使用,情況會怎樣?這類地址塊被稱為“E類空間”(即保留地址)。 IPv4 E類的起源故事根據RFC1112的定義,E類空間位于IPv4地址空間的末尾,介于240.0.0.0~255.255.255.254之間,恰好在IPv4多播之后。這個空間始于1989年,但直到如今IPv4單播空間的大部分地址都已被分配,而E類空間一直被大多數人忽視,成為時代的遺物。 實際上,E類空間并不是現今人們正在考慮的唯一空間。在確定IPv4塊標準化的過程中,由于當時的技術限制,進行了幾次不必要的大量分配。代表性的例子包括0.0.0.0/8(如今看來0.0.0.0/24就足夠了),還有127.0.0.0/8(本地回環塊,127.0.0.0/16足以滿足當時的需求)。 互聯網自投入使用以來,地址塊的最小分配單位為/8,后來又出現的“類”分配轉而采用/16(這就是為什么我們經常看到大學或類似年齡的機構分配到了/16),后來又進一步演變為分配/24,直到最后互聯網開始采用CIDR以更好地滿足各種尋址需求。然而,0.0.0.0/8、127.0.0.0/8以及240.0.0.0/4等舊的分配從未被重新審查。 根據我的理解,240.0.0.0/4有望發展成為單播或多播之外的第三種類型的路由(目前僅限于想象)。 雖然有人正在努力將0.0.0.0/8、127.0.0.0/8變成可路由的單播空間,但本文其余部分將集中討論240.0.0.0/4,因為這個話題最大且從技術的角度來看最有趣,而且將E類重新實現成單播空間,也能解決其他塊所面臨的問題。 現實的期望歸根結底,解決IPv4枯竭及其對獲得IPv4空間的更廣泛影響的答案是部署IPv6。然而,由于采用IPv6,所有網絡也需要相應的實現,因此即使IPv4空間的速度越來越慢,可靠性很差,至少在很長一段時間互聯網仍然離不開IPv4空間。 至于E類空間,我們不太可能看到這類空間被互聯網路由表廣泛接受。這是因為已有的設備和端點不兼容性,雖然這些問題如今已顯現,但全球必須設法克服,而且全球范圍內的升級行動幾乎是不可能的。因此,即使提供E類空間,我們也不確定誰想要僅部分用戶可用的IP地址。 E類空間作為本地單播空間然而,全球路由并不是 IP 地址的唯一用途,如今本地網絡和網絡基礎設施本身也消耗了大量的地址!由于這些用例傾向于使用RFC1918(例如10.0.0.0、192.168.0.0等空間),因此這些技術不太可能在家用領域得到應用。 但是,一些地方很容易“用完”本地地址。對于這種情況,E類空間是一個很好的補充,因為E類空間的大小以及與世界其他部分的不兼容。你可以利用這些地址構建一個龐大的網絡,并保存與其他網絡或客戶設備交互的地址空間。 如今,我們已經看到了一些這樣的用例,例如:

此外,Cloudflare有一個選項,可以將IPv6地址散列到E類地址中,作為不支持IPv6地址的系統訪問IPv6的方式。這實際上是一種非常取巧的做法,目前尚不清楚是否有人真的在使用這個功能。 供應商的支持情況如果沒有能夠處理此類地址的設備,那么部署的討論僅限于學術層面。在撰寫本文之際,對此類地址的支持依然非常罕見。 支持此類地址的端點(即用戶)軟件:

不支持的端點:

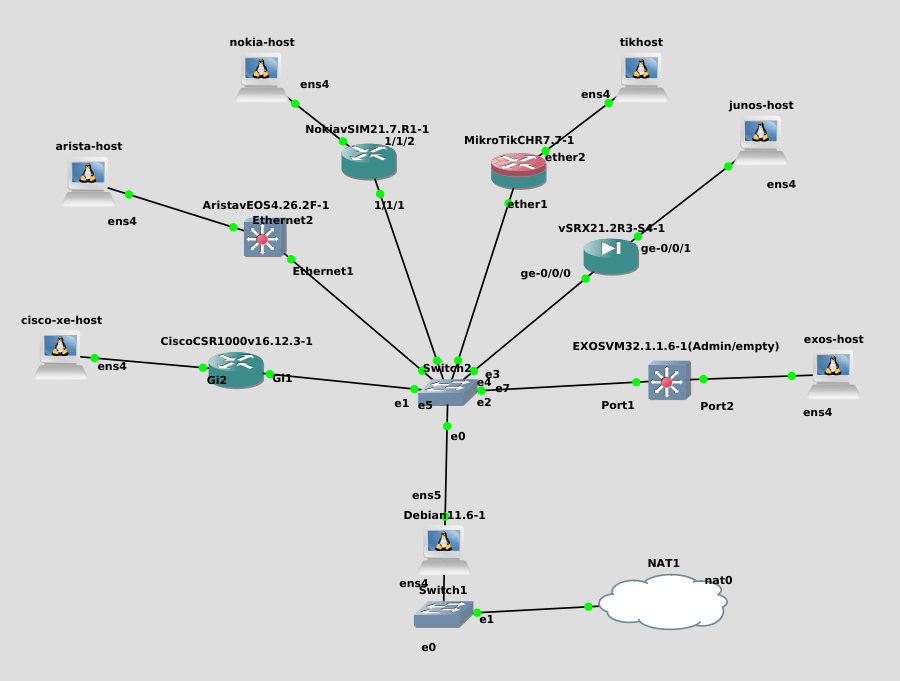

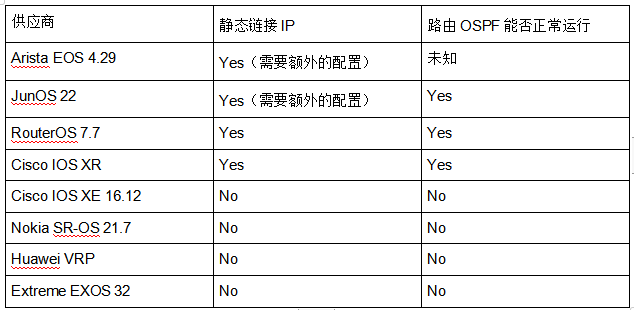

而對于實際的網絡設備,情況則更加復雜。為了測試兼容性,我建立了一個虛擬網絡供應商測試實驗室:  測試的目標是驗證以下兩個問題:

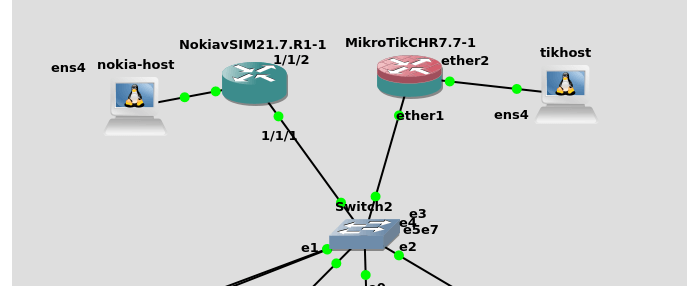

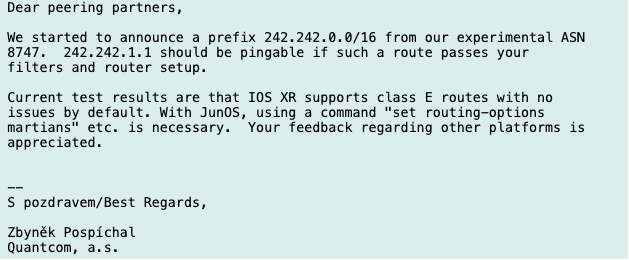

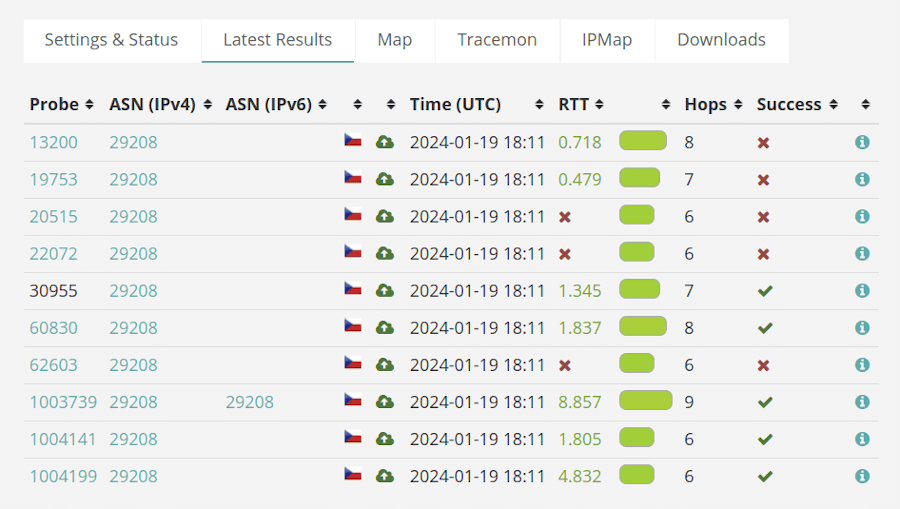

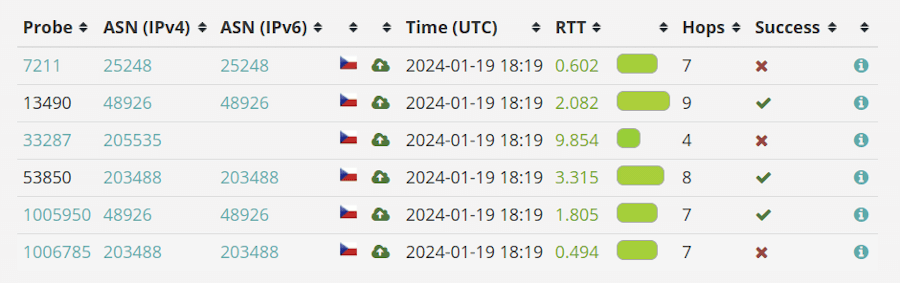

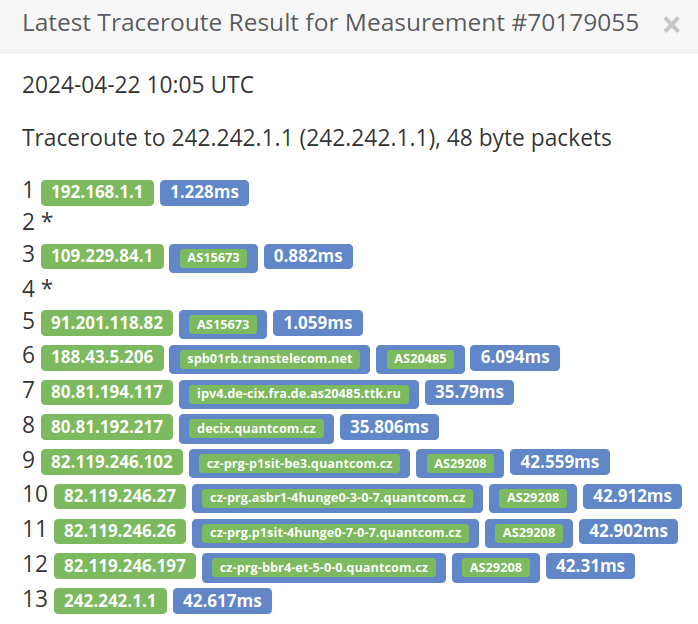

一些路由器供應商可以直接設置E類地址,而有一些則需特殊配置。例如,JunOS需要在配置中設置routing-options martians 240/4 orlonger allow,然后才能設置這些地址;與之類似,Arista EOS需要在配置中設置use ipv4 routable 240.0.0.0/4,才能接受E類地址。 還有一些供應商的接口則堅決拒絕設置E類地址。 還有一個問題是,在使用E類CIDR時,動態路由協議是否能正確運行?答案:有時可以。  然而,如果你計劃在環境中部署此類地址空間,那么在使用OSPF/IS-IS等協議時,需要注意一些非常棘手的問題。 OSPF 的一些意外情況 在下面的例子中,假設我們有兩個路由,一個支持將E類空間安裝到數據(轉發)平面中,另一個(諾基亞)則不支持。然而,由于OSPF的工作方式,路由將通過諾基亞路由器傳遞,就好像諾基亞可以路由這些地址,但由于諾基亞從未安裝這些路由,因此可能丟棄或使用默認路由來傳輸流量。 如果讓MikroTik跟蹤路由到位于諾基亞路由器后面的E類地址,它會設法將E類地址發送到諾基亞路由器,但是流量會丟失;而嘗試使用“常規”的單播地址(例如 6.6.6.6)時,流量會被轉發:  這意味著,如果你想在這樣的環境中部署E類空間,則必須確保路徑中的所有設備(以及可能的備用路徑)都支持E類空間,否則可能會丟失流量。 令人驚訝的真實測試鑒于前面提到的問題,我本以為沒必要進行真實的測試,然而幾天后我收到了互聯網交換郵件列表的如下電子郵件:  看到這封郵件,我非常驚訝。Quantcom的工作人員決定嘗試使用E類,由于他們的客戶使用了RIPE Atlas探針,我們可以進行“最佳案例”測試,檢查真實的“SOHO”硬件如何處理E類空間:  大約為50%,并不算太糟糕,但距離我們的期望還有很大差距。Quantcom還有使用了RIPE Atlas 探針的BGP下游連接,因此我也做了測試:  結果也是50%!由于大多數RIPE Atlas硬件都部署在家庭和小型企業內部,因此我們可以預見,如果我們部署了E類空間,則最終設備的最大接受率約為50%。 我聯系了Quantcom ,他們同意在前面提到的E類空間內進行一次IPv4網絡掃描。如此,我們就能夠確定Quantcom的哪些BGP接受了前綴,以及其基礎設施能否路由E類IP地址。 掃描結果為,184,496 個 IP 地址響應了 ping,根據bgp.tools的地圖數據,預計在所有網絡前綴中會有380,286,307 個響應,也就是說Quantcom在全部網絡前綴上的測試結果為可達性0.04%。 可達性如此之低,無疑是因為Quantcom只能通過互聯網交換節點將測試網絡前綴提供給其下游和直連的BGP對象,因為傳輸提供商和互聯網交換路由服務器會自動過濾掉這些請求,防止其他網絡知道這個網絡前綴。 接受此網絡前綴的網絡包括:

其中一些結果讓我感到有些驚訝,因為這意味著對于使用了這些網絡的地方(有時候還包括它們的供應商),你可以宣布任何東西(也許不包括 RPKI 無效,但不確定),而它們會接受并在其網絡中傳播,包括它們的下游網絡!  對于AS20485 TransTeleKom,184,496個IP中的大部分都能夠響應。我只列出了互聯網交換點接受了路由的網絡。 在實踐中,我們在BGP過濾方面仍有很長的路要走。如果更多的網絡直接與Quantcom進行對等連接,如果供應商能夠更好地支持這一路由,那么可能會有更多的網絡接受這一路由。 你應該使用E類空間嗎?簡單來說,一般情況下不應該使用。除非你對網絡供應商的決定有超自然的控制,而且無法將所有工作負載遷移到 IPv6。但是,如果你有整個網絡有控制權,那么E類空間在本地/私有尋址方面會提供很大的幫助。 那么,是否全球都可以訪問E類空間?很明顯,E類空間的采用面臨著重重障礙。不僅需要修改10億安裝數量的用戶軟件,而且還需要在IANA和IETF內創建一個政策來改變該空間的用途。 現階段,IETF正在進行的工作不涉及E類空間,我只能假設如果這一提議被接受,那將是一場曠日持久的斗爭。而這也將引發第二場爭論,即新創建的地址空間應該分配給哪個區域的RIR。雖然我們有5個RIR,但E空間內有8個/8的地址空間可供分配。目前尚不清楚如何分配。 最后,修改軟件是非常困難的,使用E類空間將引發一系列極其困難的軟件部署挑戰。因為RIR的客戶/成員肯定不愿意接受所有用戶都不適用的地址空間。如果我們打算使用不適用于所有用戶的地址空間,選擇已經取得了很大進步并已被接收的地址空間IPv6更為明智。 ———————————————— 版權聲明:本文為博主原創文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版權協議,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。 原文鏈接:https://blog.csdn.net/csdnnews/article/details/139847136 該文章在 2024/6/24 8:38:28 編輯過 |

關鍵字查詢

相關文章

正在查詢... |